Les remparts

Jeudi 4 septembre 2014

Une ville qui s'est protégée

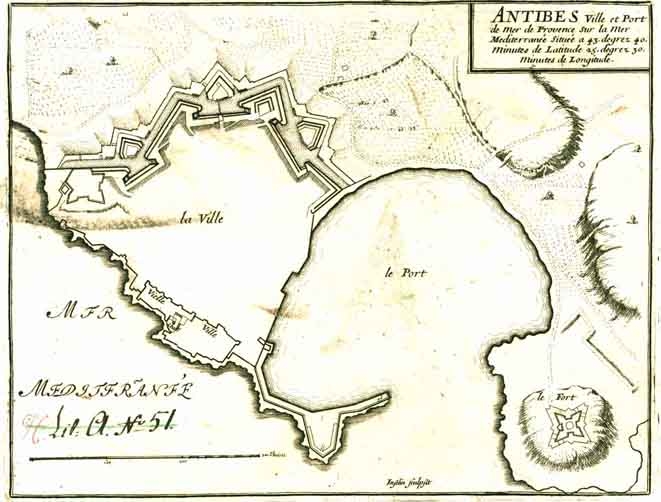

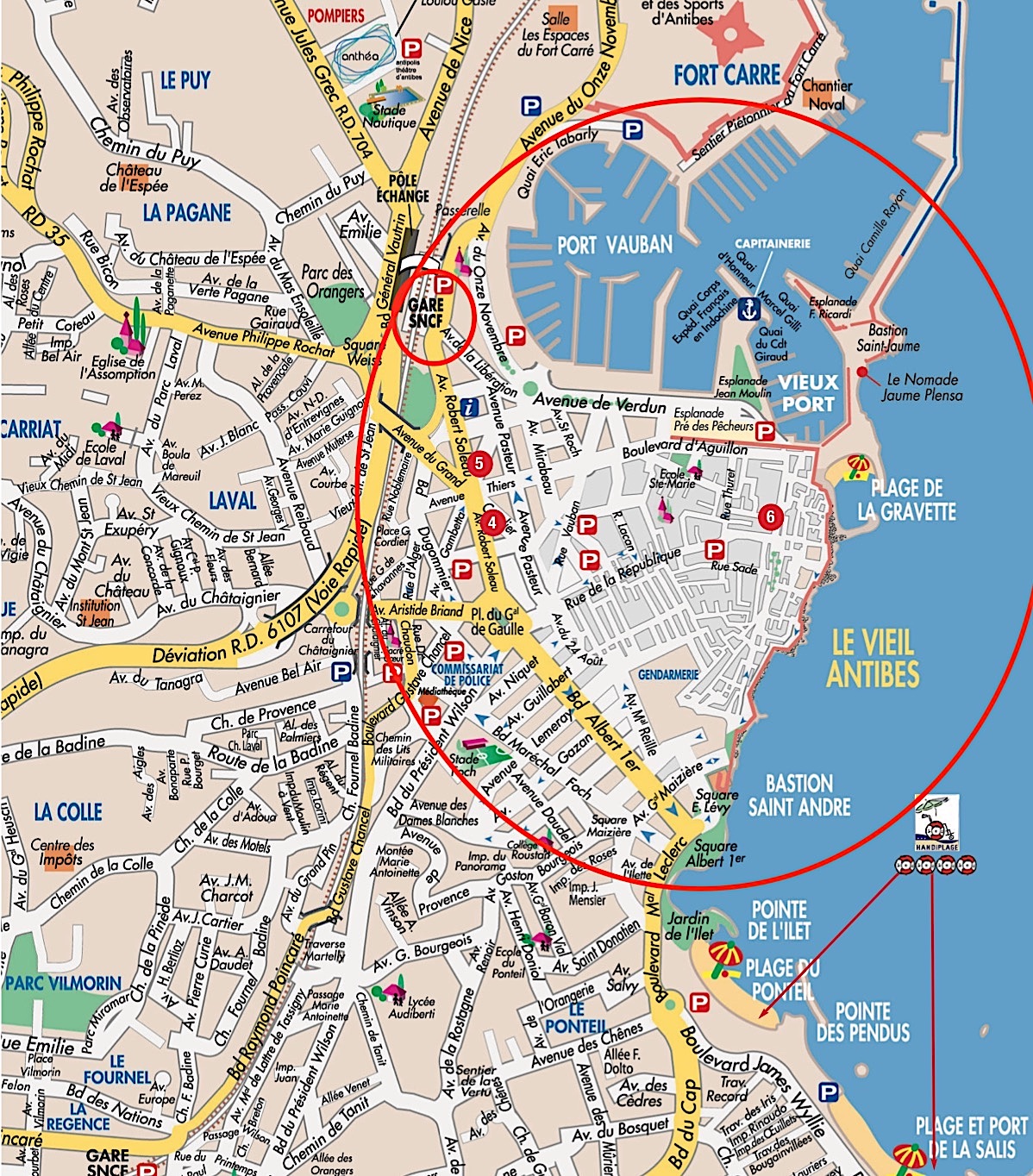

Antibes, ville frontière du Royaume de France, a toujours eu de solides fortifications. Les dernières sont l'oeuvre de Vauban, elles ont été achevées en 1710. Antibes a été enfermée dans ses remparts jusqu'à leur arasement, au début du 20 ème siècle. L'élément le plus caractèristique est sans aucun doute le Fort Carré. Le Fort domine l'anse Saint-Roch dans laquelle se développe le Port Vauban.

Les grandes invasions vont amener le repli de la ville sur le rocher, à l'intérieur des remparts, et l'abandon des villas situés la campagne environnante.

La ville d'Antipolis s'est développée entre la presqu'île du Fort Carré, l'anse Saint-Roch, le rocher de la vieille ville jusqu'au Bastion Saint-André, l'avenue Reybaud, la place de Gaulle et le boulevard Foch. Le Cardo maximus suivait la rue de la République et le Decumanus maximus, la partie basse de la rue Sade.

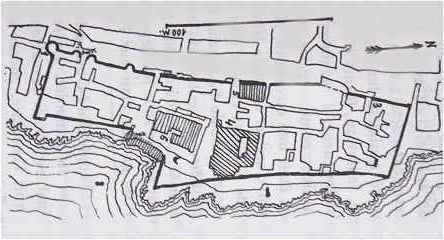

En l'absence de documents, il est difficile de dater la construction de l'enceinte. Seuls les vestiges permettent d'en définir approximativement le tracé. Ils permettent de vérifier que les fortifications d'Antibes représentées sur un plan dont on peut supposer qu'il a été fait après 1592 (dessin original conservé à Turin), date de la fin de la reprise des remparts médiévaux par les Grimaldi d'Antibes, et 1608, date du rachat de la seigneurie et du château d'Antibes par Henri IV et du début des travaux des fortifications bastionnées d'Antibes, sont bien construites sur des bases antiques.

On y identifie la ligne des remparts (l'enceinte), un théâtre romain, un amphithéâtre et un arc de triomphe.

|

|

Un grand mur muni de deux tours semi-circulaires part du bord de mer et aboutit au théâtre. Il suit la même orientation que l'actuel boulevard Albert Ier. Un second mur est flanqué de deux tours carrées, l'axe de ce mur correspond à l'actuelle avenue Robert Soleau.

|

|

La ville possède des remparts depuis l'antiquité, ils ont été remaniés au Moyen-Age et plus récemment au 17 ème siècle.

Ville d’origine grecque fondée par les Phocéens, l'enceinte gréco-romaine est une fortification probablement construite dans l'antiquité tardive. Les éléments romains doivent dater du 3 ème siècle, probablement sur des bases grecques pouvant remonter au 3 ème siècle avant J.-C.

Les vestiges de l'enceinte romaine se situaient sur l'emplacement des fortifications du 17 ème siècle, et ont disparus soit de leur construction, soit de leur arasement à la fin du 19 ème siècle. La cité romaine était à l'étroit dans son enceinte et les habitations ont largement dépassé cette limite.

Le rempart antique a été étudié par H. Bazin, en 1886. La partie la mieux conservée se trouve au sud-ouest avec la tour d'angle appelée la Tourraque qui peut se voir sur le plan de 1608, et la porte de l'Orme avec ses deux tours saillantes en demi-cercle.

Au Moyen Âge, une autre enceinte comportant plusieurs tours rondes, et réparée vers le 14 ème siècle l’entoure.

La vieille ville était ceinturée de remparts à la fois sur la mer et coté intérieur des terres.

Mais la ville est débordée par de nouvelles constructions périphériques non protégées et formant une bourgade vulnérable.

Le Portail de l'Orme donne une vue de la partie intérieure de l'enceinte, il abrite actuellement le musée de la Tour qui est consacré à l'histoire de la ville d'Antibes.

La Porte de l'Orme construite au 4 ème siècle à Antibes

Ville frontière avec le comté de Nice, Antibes subit au XVIe siècle de nouveaux assauts venus de diverses armées européennes, notamment celles de Charles Quint. Suite à ces attaques, Henri II entreprend alors d’importants travaux de fortifications d’Antibes, notamment l’édification du Fort Carré, qui se poursuivront sous Louis XIV qui charge Vauban de terminer le fort et les remparts.

Ce renforcement des défenses d’Antibes aura toute leur utilité lors du siège de la ville par les Autrichiens au 18 ème siècle.

La rivalité entre François Ier et Charles Quint, les prétentions françaises sur le Milanais, les ambitions des ducs de Savoie et les guerres de religion pèsent lourdement sur Antibes qui connait au 16 ème siècle des périodes dramatiques. À chaque fois, la ville est prise et complètement saccagée.

En 1552, Henri II décide la construction sur l’îlot Saint-Jaume d’une tour qui prend le même nom, qui s’appellera également le petit Fort, dont la garde est confiée aux Antibois. Elle assure la surveillance du port d’Antibes. Parallèlement, Henri II fait élever la tour Saint-Laurent au sommet de la presqu’île faisant face à la ville, dont les travaux commencent probablement en 1550.

L’origine de l’ouvrage est attribuée, selon les sources, à Jean Renaud de Saint-Rémy ou (et) à Henri de Mandons. Le premier a été chargé par François Ier de l’examen des places de Provence en 1546. Mort en 1557, les travaux continuent probablement sous la direction de membres de sa famille.

À partir de 1565, la tour est complétée par quatre bastions dont le gros œuvre est terminé en 1578. Le bâtiment est opérationnel en 1585. Après 40 ans de guerre civile, Henri IV lance un vaste programme de protection des frontières. L’ingénieur Raymond de Bonnefons conçoit pour Antibes un projet fixant l’orientation définitive des remparts. La ville est désormais protégée par une enceinte de quatre bastions - le bastion de Rosny, le bastion de Guise, le bastion Dauphin et le bastion Royal-, percée de deux portes. Les travaux débutèrent en 1603. Après la mort d’Henri IV, les travaux ralentirent. L’ingénieur Pierre de Bonnefons, petit-fils de Raymond, réalise au début des années 1650 le bastion du port sur l’îlot Saint-Jaume.

De Vauban au 18 ème siècle

À partir de 1680, Vauban ordonne la poursuite des travaux du grand bastion de Guise, les travaux du port, la réfection des portes, la réparation du château, la construction et l’agrandissement des corps de garde. Le front de mer est remodelé avec un chemin couvert. Il faut refaire le parapet, aménager des embrasures et des plates-formes pour protéger la ville haute.

Dans les années 1690, des modifications d’envergure sont entreprises, sous la direction de Niquet : les fossés sont approfondis, les demi-lunes construites, les cavaliers édifiés sur les bastions et les glacis étendus pour protéger les remparts. En 1700, Vauban projette de faire du port un véritable port de guerre qui pourrait se substituer à Toulon et relier la ville au fort Carré par une immense ligne de fortification englobant toute l’anse. Mais ses projets ne seront jamais réalisés.

Au 18 ème siècle

Après l’abandon du projet de Vauban consistant à réunir la ville et le fort Carré, il n’y aura pas de profondes modifications dans l’aspect général des remparts. Les travaux d’entretien se poursuivent.

En 1773, l’ingénieur de Caux reprend les plans de Vauban avec le tracé d’une enceinte bastionnée reliée à fort Carré, protégeant ainsi complétement l’anse Saint-Roch. Mais la totalité du projet ne sera pas réalisée ; les remparts et les fossés ne seront que quelques-uns des éléments construits.

Du 19 ème siècle à aujourd'hui

La place forte est déclassée en 1889, et en octobre 1895, l’État et la ville d’Antibes signent la convention définitive d’arasement des remparts. Il ne reste aujourd’hui que le bastion Saint-André, près de la jetée du port. Le plan-relief de 1747, conservé au Musée des Plans-Reliefs, apporte le meilleur témoignage de l’apparence des fortifications avant leur arasement.

Le fort Carré est encore bien conservé. Déclassé en 1860, il sert de caserne jusqu’en 1967, année de sa cession par l’armée au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Restauré de 1979 à 1985 par les bénévoles du Club du Vieux Manoir, il est depuis 1997 la propriété de la ville qui l’a ouvert au public à partir de 1998 et y a installé un musée.

Source ☞ http://www.sites-vauban.org/Antibes

Il reste des fortifications une partie significative, d'abord en front de mer le long de l'avenue de l'Amiral de Grasse. L'autre partie fait face au Port Vauban. Le Bastion Saint André est un élément du rempart qui a été construit par Vauban, il abrite maintenant le Musée Archéologique d'Antibes.

Les restes

Dans le vieil Antibes, en contre bas d'une charmante place renovée avec vue sur les remparts et la mer, au pied de la tour et du musée Picasso, c'est un petit coin de paradis tranquille pour s'échapper du marché provençal (à 20 mètres du marché provençal). La cathédrale (plus grande église actuelle d'Antibes) est riche d'Histoire depuis le 5ème siècle, tout comme la chapelle Saint-Esprit située juste à coté.

Je suis partie de la Plage du Ponteil. J'arrive au Bastion Saint-André. Des douze bastions qui se trouvaient sur les remparts d’Antibes, seul subsiste le bastion Saint-André. Les murailles sont d'une épaisseur de trois mètres. Gardien des vestiges terrestres et sous-marins de l'antique Antipolis, le bastion est désormais le siège du musée d'archéologie, qui abrite l'ensemble des collections mises à jour lors des fouilles de la ville et de ses fonds marins.

Construit par Vauban en 1698 comme ouvrage défensif lors du conflit qui opposait le Royaume de France au comté de Nice, le bastion Saint-André est constitué de deux galeries voûtées en briques surmontées d’une vaste terrasse dallée. L’édifice est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1930. L’histoire de la Collection commence au XVe siècle avec la découverte et la publication de plusieurs inscriptions gallo-romaines dont la stèle de l’enfant Septentrion.

Je longe la mer